Устройство православного храма

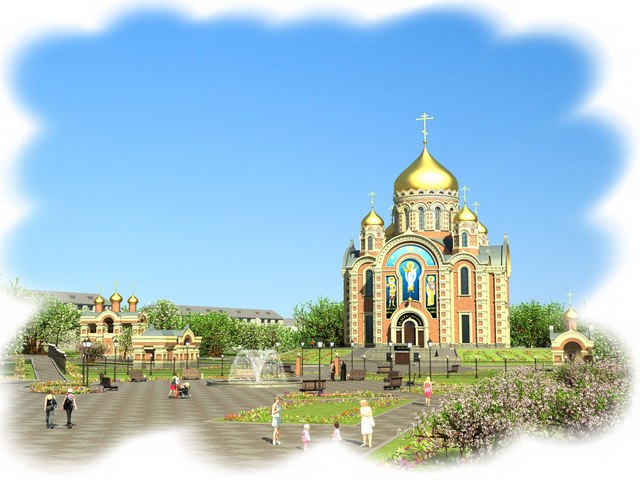

Каждая деталь храма имеет глубокий смысл и значение. Еще издалека мы видим, как сияют кресты на куполах храма. Купола с крестами как бы связывают небесное и земное пространство в целостный освященный мир. Купол — это как пламя горящей свечи, недаром издревле наши предки старались даже в самые тяжелые времена золотить кресты и купола храмов.

Каждый храм посвящен какому-либо святому или событию. Иногда в храме устраивают несколько алтарей (приделов). Тогда каждый из них посвящен своему святому или событию. Само здание храма строится либо в виде креста (символ Христа), либо в виде круга (символ вечности), либо в виде восьмиугольника (символ путеводной вифлеемской звезды). Завершается храм куполом (символом неба), на котором ставят главу с крестом. При этом, если ставится 1 глава, тот это символизирует самого Иисуса Христа, если две главы — два естества в Христе (божественное и человеческое), если 3 — три лица троицы, если 5 — Христа и четыре евангелиста, если 7 — семь таинств церковных и семь вселенских соборов, если 9 — девять чинов ангельских, если 13 — Христос и двенадцать апостолов.

Каждый храм посвящен какому-либо святому или событию. Иногда в храме устраивают несколько алтарей (приделов). Тогда каждый из них посвящен своему святому или событию. Само здание храма строится либо в виде креста (символ Христа), либо в виде круга (символ вечности), либо в виде восьмиугольника (символ путеводной вифлеемской звезды). Завершается храм куполом (символом неба), на котором ставят главу с крестом. При этом, если ставится 1 глава, тот это символизирует самого Иисуса Христа, если две главы — два естества в Христе (божественное и человеческое), если 3 — три лица троицы, если 5 — Христа и четыре евангелиста, если 7 — семь таинств церковных и семь вселенских соборов, если 9 — девять чинов ангельских, если 13 — Христос и двенадцать апостолов.

Православный храм делится на три части: притвор, сам храм (средняя часть) и алтарь.

Православный храм делится на три части: притвор, сам храм (средняя часть) и алтарь.

В притворе раньше стояли те, кто готовился к крещению и кающиеся, временно отлученные от причастия. Притворы в монастырских храмах часто использовались также в качестве трапезных.

Сам храм предназначен непосредственно для верующих.

Главнейшая часть храма — это алтарь, место святое, поэтому в него не позволяется входить непосвященным. Алтарь означает небо, где обитает Бог, а храм — землю. Самое важное место в алтаре — престол — особо освященный четырехугольный стол, украшенный двумя материями: нижней — белою из полотна и верхней — из парчи. Считается, что на престоле невидимо присутствует сам Христос и потому касаться его могут только священники. На престоле всегда находятся антиминс, напрестольное Евангелие, крест, дарохранительница, дароносица.

Главнейшая часть храма — это алтарь, место святое, поэтому в него не позволяется входить непосвященным. Алтарь означает небо, где обитает Бог, а храм — землю. Самое важное место в алтаре — престол — особо освященный четырехугольный стол, украшенный двумя материями: нижней — белою из полотна и верхней — из парчи. Считается, что на престоле невидимо присутствует сам Христос и потому касаться его могут только священники. На престоле всегда находятся антиминс, напрестольное Евангелие, крест, дарохранительница, дароносица.

Антиминс — главный священный предмет храма. Это освященный архиереем шелковый плат с изображением положения Христа во гроб и с зашитой частицей мощей какого-либо святого. В первые века христианства служба (литургия) всегда совершалась на гробницах мучеников над их мощами. Без антиминса службу совершать нельзя. Недаром само слово антиминс переводится с греческого как “вместопрестолие”. Обыкновенно антиминс завернут в другой плат — илитон, напоминающий повязку на голове Христа в гробу.

Антиминс — главный священный предмет храма. Это освященный архиереем шелковый плат с изображением положения Христа во гроб и с зашитой частицей мощей какого-либо святого. В первые века христианства служба (литургия) всегда совершалась на гробницах мучеников над их мощами. Без антиминса службу совершать нельзя. Недаром само слово антиминс переводится с греческого как “вместопрестолие”. Обыкновенно антиминс завернут в другой плат — илитон, напоминающий повязку на голове Христа в гробу.

Дарохранительница — это ящичек в виде небольшой церковки. Здесь хранятся святые дары для причащения больных. А на дом к ним для причащения священник ходит с дароносицей.

Место за престолом у восточной стены специально делается немного возвышенным, называется “горним местом” и считается самым святым местом даже на алтаре. Здесь традиционно располагаются большой семисвечник и большой запрестольный крест.

На алтаре, за алтарной преградой (иконостасом) у северной стены поставлен особый стол, называемый жертвенником. Здесь готовятся хлеб и вино для причастия. Для их торжественного приготовления во время обряда проскомидии на жертвеннике находятся: потир — святая чаша, в которую вливается вино с водою (симол крови Христа); дискос — блюдо на подставке для причастного хлеба (символ тела Христа); звездица — две дуги, соединенные крестом, чтобы ставить их на дискос и покров не касался частиц просфор (звездица — символ звезды вифлеемской); копие — острая палочка для вынимания частиц из просфор (символ копья, пронзившего Христа на кресте); лжица — ложечка для причащения верующих; губка для вытирания сосудов. Приготовленный хлеб для причастия накрывают покровом. Небольшие покровы называют покровцами, а самый большой — воздухом.

Кроме того, за алтарной преградой хранятся: кадильница, дикирий (двусвечник) и трикирий (трехсвечник) и рипиды (металические круги-опахала на рукоятках, которыми иподьяконы веют над дарами при освящении их).

Отделяет алтарь от остального храма иконостас. Правда, некоторая часть алтаря находится перед иконостасом. Ее называют солеей (греч. “возвышение посреди храма”), а ее середину солеи — амвоном (греч. “восхожу”). С амвона священник произносит самые значительные слова при совершении службы. Амвон — символически очень значим. Это и гора, с которой проповедовал Христос; и вифлеемская пещера, где он родился; и камень, с которого ангел возвестил женам о возненсении Христа. По краям солеи у стен храма устраивают клиросы — места для певцов и чтецов. Само название клиросов происходит от названия певчих-священников “клирошане”, то есть певчие из священнослужителей, клира (греч. “жребий, надел”). У самых клиросов обыкновенно ставят хоругви — иконы на материи, прикрепленные к длинным древкам в виде знамен. Их носят во время крестных ходов.

Отделяет алтарь от остального храма иконостас. Правда, некоторая часть алтаря находится перед иконостасом. Ее называют солеей (греч. “возвышение посреди храма”), а ее середину солеи — амвоном (греч. “восхожу”). С амвона священник произносит самые значительные слова при совершении службы. Амвон — символически очень значим. Это и гора, с которой проповедовал Христос; и вифлеемская пещера, где он родился; и камень, с которого ангел возвестил женам о возненсении Христа. По краям солеи у стен храма устраивают клиросы — места для певцов и чтецов. Само название клиросов происходит от названия певчих-священников “клирошане”, то есть певчие из священнослужителей, клира (греч. “жребий, надел”). У самых клиросов обыкновенно ставят хоругви — иконы на материи, прикрепленные к длинным древкам в виде знамен. Их носят во время крестных ходов.

В иконостасе, отделяющем храм от алтаря, устроены три двери. Средние — самые большие — носят название царских врат. Через них никто, кроме священнослужителей не проходит. Кроме дверей царские врата перекрывает катапетасма (завеса), как правило красного цвета. Сами царские врата украшены иконами Благовешения и изображениями четырех евангелистов. А над ними помещают икону с изображением Тайной вечери.

В больших соборах, как правило, иконостас состоит из пяти ярусов, или пяти рядов икон. Эти ярусы связаны в единое целое.

Нижний ярус, или ряд, называется местным, потому что в нем есть местная икона, то есть икона праздника или святого, в честь которого устроен храм. В середине местного ряда, как уже отмечалось выше, находятся Царские Врата. Стоя перед Царскими Вратами, мы видим справа от них икону Спасителя Иисуса Христа, правее — местную икону. Еще правее, как правило, южная дверь, на которой изображается икона архангела. Правее южной двери могут быть другие иконы.Слева от Царских Врат, как правило, помещается икона Божией Матери, левее — другие иконы.

Второй от низа ряд может быть праздничным, в нем расположены иконы двунадесятых праздников.

Третий ряд — это деисусный ряд. Справа и слева от Деисуса — иконы святителей и архангелов.

Четвертый ряд — пророческий. В нем расположены иконы пророков Ветхого Завета — Исайи, Иеремии, Даниила, Давида, Соломона и других.

Пятый ряд — праотеческий. Праотцы — это патриархи израильского народа, такие, как Авраам, Иаков, Исаак, Ной.

Это традиционное устройство иконостаса. Но часто встречаются и другие, где, например, праздничный ряд может быть выше Деисуса, или его совсем может не быть.

В живописной системе православного храма небесные силы изображаются подножием Господа и помещаются ниже него по куполу или в простенках барабана. При этом реально изображаются Престолы в виде огненных крылатых колес, Херувимы — в виде шестикрылых ликов и Архангелы в человеческом образе. Иногда же в больших храмах в простенках барабана изображают видимых носителей божественной силы — пророков. Их традиционно шесть: Давид, Соломон, Исайя, Иеремия, Иезекиль, Даниил.

На парусах храма помещают изображения евангелистов. Иногда вместо евангелистов (или вместе с ними) помещают тетраморф (четырех символических животных). При этом существует две различные версии соответствия животных евангелистам. Согласно пророчествам Иезекиля престол Иеговы окружают четверо существ: лев (Иоанн), орел (Марк), человек (Матфей) и вол (Лука). Однако чаще встречается соотношение, предложенное Августином Блаженным и Иеронимом: лев — Марк, орел — Иоанн, человек или ангел — Матфей, телец — Лука.

Следующей по сакральности считается алтарная стена, то есть внутренняя восточная стена храма. Если купол — это образы церкви небесной, то алтарная стена — образы церкви земной. В полукупольном завершении над полуцилиндрической апсидой — алтарной конхе почти всегда помещается изображение Богоматери, либо восседающей на троне, либо Оранты, стоящей в рост с воздетыми руками. Иногда же здесь изображали Христа Вседержителя. Сразу под конхой помещается сцена Евхаристии апостолов. А еще ниже в один или два ряда располагаются святители христианской церкви (Николай Чудотворец, Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст и др.).

На стенах же храма развертывается евангельская история. В XI-XII веках сложилась обязательная схема двенадцати главных христианских праздников, следующих за евангельскими событиями. Они и раскрываются в изображениях, начиная с юго-восточной стены по часовой стрелке. Это Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Крещение, Воскрешение Лазаря, Преображение, Вход в Иерусалим, Распятие, Сошествие во Ад, Вознесение, Сошествие св. Духа на апостолов, Успение Богородицы. В боковых же приделах храма в галереях и на хорах располагают сюжеты Ветхого завета, протоевангельской истории. А на столбах, поддерживающих купол — святых и мучеников. При этом особо выделяется западная стена (самая дальняя от алтаря). Здесь помещают сцены Страшного Суда, либо Успение Богоматери, либо Тайную Вечерю.

(Просмотров 2198)